르완다 내전

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

르완다 내전은 벨기에 식민 통치 이후 후투족과 투치족 간의 갈등이 심화되면서 발생했다. 1990년 르완다 애국 전선(RPF)의 침공으로 시작된 내전은, 1994년 하비야리마나 대통령의 사망과 르완다 집단 학살로 격화되었다. RPF는 내전에서 승리하여 르완다를 장악했고, 이후 국가 재건을 추진했다. 내전은 콩고 전쟁으로 이어지는 등 주변 지역에 큰 영향을 미쳤으며, 르완다는 2000년대 이후 경제 발전을 이루었지만, 집단 학살 관련 문제와 국제 사회의 비판에 직면해 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 르완다의 역사 - 르완다 혁명

르완다 혁명은 1959년 11월 후투족과 투치족 간의 갈등 심화로 시작되어 벨기에의 개입과 후투족 봉기, PARMEHUTU당의 권력 장악을 거쳐 후투족 중심의 르완다 공화국 수립과 투치족 난민 발생, 그리고 1962년 독립 이후에도 불안정한 상황이 지속된 사건이다. - 콩고 민주 공화국이 참전한 전쟁 - 제1차 콩고 전쟁

제1차 콩고 전쟁은 모부투 세세 세코 정권의 부패와 르완다 내전의 여파로 1996년부터 1997년까지 자이르에서 일어난 분쟁으로, 르완다와 우간다의 지원을 받은 반군이 승리하여 모부투 정권을 무너뜨리고 콩고민주공화국을 수립했다. - 콩고 민주 공화국이 참전한 전쟁 - 제2차 콩고 전쟁

제2차 콩고 전쟁은 1998년부터 2003년까지 콩고 민주 공화국에서 발생한 무력 분쟁으로, 외세 개입, 민족 갈등, 자원 쟁탈이 원인이 되어 국제적인 분쟁으로 확대되었으며, 500만~600만 명의 사망자를 낸 아프리카 역사상 가장 치명적인 전쟁 중 하나이다. - 르완다 집단학살 - 키베호의 성모

키베호의 성모는 1980년대 르완다 키베호에서 발생한 성모 마리아 발현 현상으로, 불안정한 사회 속 평화를 위한 기도와 참회, 속죄를 강조하며 1994년 르완다 학살을 예고하는 듯한 종말론적 환상을 담고 있어, 로마 가톨릭 교회로부터 진정성을 인정받아 '슬픔의 성모 성지'로 조성되었다. - 르완다 집단학살 - 파스퇴르 비지뭉구

파스퇴르 비지뭉구는 1994년부터 2000년까지 르완다 대통령을 역임한 정치인으로, 르완다 애국 전선에 합류하여 아루샤 협정 협상에 기여했으나 폴 카가메 부통령과의 갈등으로 사임 후 투옥되었다가 사면받았다.

2. 배경

르완다 지역은 역사적으로 소수 민족인 투치족(인구의 약 14%)이 왕국을 세워 다수 민족인 후투족(인구의 약 85%)을 지배하는 구조였다. 1919년 이후 르완다를 식민 통치하게 된 벨기에는 이러한 기존 구조를 이용하여 투치족을 우대하는 정책을 펼쳤고, 이는 두 민족 간의 갈등을 심화시키는 주요 원인이 되었다. 벨기에는 투치족 출신 왕을 내세워 간접적으로 통치했으나, 식민 통치 기간 동안 강화된 민족 갈등은 벨기에가 물러간 후에도 해소되지 못하고 결국 내전으로 이어졌다.

2. 1. 후투족, 투치족, 트와족의 기원

현재 르완다 지역의 가장 초기 주민은 트와족으로 알려져 있다. 이들은 기원전 8000년에서 기원전 3000년 사이에 이 지역에 정착한 토착 피그미족 사냥꾼이자 채집인이었으며, 오늘날에도 르완다에 거주하고 있다. 이후 기원전 700년부터 서기 1500년 사이에 반투족 계열의 집단들이 이주해 오면서 농업을 위해 숲을 개간하기 시작했다. 이 과정에서 숲에 살던 트와족은 삶의 터전을 상당 부분 잃고 산비탈로 밀려나게 되었다.

반투족의 이주와 후투족, 투치족의 형성에 대해서는 여러 학설이 존재한다. 한 가지 이론은 최초의 반투족 정착민이 후투족이었고, 이후 아프리카의 뿔 지역에서 기원했을 것으로 추정되는 투치족이 이주해 와 별개의 인종 집단을 형성했다는 것이다. 다른 이론은 이주가 오랜 기간에 걸쳐 점진적으로 이루어졌으며, 새로 유입된 집단이 기존 사회를 정복하기보다는 통합되었다고 본다. 이 관점에 따르면, 후투족과 투치족의 구분은 본질적으로 인종적인 차이가 아니라 사회 내에서 형성된 계급적 구분이었다. 실제로 초기에는 두 집단이 같은 언어를 사용했으며, 주로 농경민족인지 유목민족인지의 생업 차이나 빈부격차가 집단을 구분하는 기준이 되는 등 경계가 명확하지 않았다. 유목을 주로 했던 투치족은 소를 많이 소유하여 비교적 부유한 계층을 형성하는 경우가 많았다.[6]

르완다의 인구는 처음에는 여러 씨족(ubwoko)으로 나뉘어 있었으나, 1700년경에는 약 8개의 왕국으로 통합되었다. 이 중 투치족 니기냐 씨족이 다스리는 르완다 왕국이 18세기 중반부터 가장 강력한 세력으로 부상하여 정복과 동화를 통해 영토를 확장했다. 특히 키겔리 르와부구리 국왕(1853-1895) 통치 시기에 왕국은 서쪽과 북쪽으로 가장 넓은 영토를 확보했다. 르와부구리는 행정 개혁을 실시했는데, 이는 후투족과 투치족 사이의 갈등을 심화시키는 결과를 낳기도 했다. 대표적인 예로 후투족에게 부과된 강제 노역 제도인 '우부레트와'(uburetwa)와, 투치족 후원자가 경제적, 개인적 봉사를 대가로 후투족 또는 투치족에게 가축을 빌려주는 후견 관계인 'ubuhake'가 있었다.

1884년 베를린 회의에서 르완다와 이웃한 부룬디는 독일 제국에 할당되었고, 독일은 1897년 르완다 국왕과 동맹을 맺으며 식민 통치를 시작했다. 독일은 기존의 르완다 군주제를 통해 간접적으로 통치하는 방식을 택했으며, 행정직 임명 등에서 투치족을 에티오피아에서 온 우월한 인종으로 간주하며 후투족보다 선호했다. 르완다 국왕은 독일의 군사력을 이용하여 자신의 권력을 강화하고 왕국을 확장하는 데 활용했다.

제1차 세계 대전 중 동아프리카 전역에서 벨기에 군대가 르완다와 부룬디를 점령했고, 1926년부터는 보다 직접적인 식민 통치를 실시했다. 벨기에 식민 당국은 가톨릭 선교사들과 협력하여 지역 경제를 현대화하려 했으나, 동시에 세금을 인상하고 주민들에게 강제 노역을 부과했다. 벨기에는 독일과 마찬가지로 투치족 중심의 군주제를 유지하며 투치족의 우위를 공고히 했고, 이는 후투족의 권리 박탈로 이어졌다. 특히 1935년 벨기에가 도입한 신분증 제도는 모든 주민을 투치족, 후투족, 트와족, 또는 귀화인으로 명확히 분류하여 등록하게 했다. 이전에는 부유한 후투족이 명예 투치족으로 인정받는 등 사회적 이동이 가능했지만, 신분증 제도는 이러한 집단 간의 유동성을 차단하고 민족 구분을 고착화시키는 결정적인 역할을 했다.

2. 2. 벨기에 식민 통치와 민족 갈등 심화

제1차 세계 대전 이후 르완다는 벨기에의 식민지인 르완다-부룬디의 일부가 되었다. 벨기에 식민 당국은 소수 민족인 투치족을 군주 및 부족장 등 지배 계층으로 내세워 간접 통치 체제를 구축했다. 이는 기존에 소수 투치족(인구의 약 14%)이 다수 후투족(인구의 약 85%)을 지배하던 구조를 이용하고 강화한 것이었다.[7]벨기에 식민 통치 하에서 백인들은 인종주의적 관념을 도입하여 르완다 사회를 재편했다. 코의 크기나 피부색 등을 기준으로 계층을 나누었으며, 존 해닝 스피크의 함족 가설(Hamitic hypothesis)을 이용하여 투치족은 "고귀한 함족 또는 나일족"으로, 다수 민족인 후투족과 극소수의 트와족은 "야만적인" 존재로 규정하는 인종 신화를 유포했다.[7] 이러한 인종주의적 구분은 투치족과 후투족 간의 적대감을 심화시키는 결과를 낳았다.[7]

식민 통치의 도구로서 투치족의 우위는 더욱 공고해졌고, 1930년대에는 모든 르완다인에게 민족 집단이 명시된 신분증(ID 카드)을 발급하여 이러한 구분을 제도적으로 고착화했다.[8] 민족 구분은 아버지를 따르는 부계 혈통을 기준으로 결정되었다.[9] 이 제도를 통해 후투족과 트와족은 교육, 행정 등 사회 모든 영역에서 체계적인 차별을 받게 되었다. 벨기에의 이러한 분열 통치 정책은 르완다 사회에 깊은 갈등의 씨앗을 뿌렸으며, 훗날 르완다 내전과 집단학살의 비극적인 배경이 되었다.

2. 3. 르완다 혁명과 투치족의 망명

1945년 이후, 후투족 내에서 기존 엘리트층에 반대하는 세력이 등장하여 투치족으로부터 후투족으로 권력을 넘기라고 요구했다. 투치 지도부는 자신들에게 유리한 조건으로 신속히 독립을 이루려 했으나, 벨기에 식민 당국이 더 이상 그들을 지지하지 않는다는 사실을 깨달았다. 같은 시기, 가톨릭교회 내부에서도 변화가 있었다. 초기에 보수적이었던 르완다 교회 지도부는 노동자 계급 출신의 젊은 성직자들로 대체되었는데, 이들 중 상당수는 플랑드르인 출신 벨기에인으로, 왈롱인 출신보다 후투족의 어려움에 더 공감하는 경향을 보였다.1959년 11월, 투치 활동가들이 후투 부족장을 공격해 살해했다는 거짓 소문이 퍼지면서, 후투족이 투치족의 가옥을 습격하고 불태우는 등 폭동이 일어났다. 이 폭력 사태는 곧 전국으로 번져 르완다 혁명의 시작을 알렸다. 르완다 국왕과 투치 정치인들은 반격을 시도하며 권력을 장악하고 후투족과 벨기에인들을 배제하려 했으나, 벨기에 식민지 총독이 파견한 기이 로지에스트(Guy Logiest) 대령에 의해 저지되었다. 로지에스트 대령은 질서를 회복시킨다는 명분 아래 후투 엘리트를 공개적으로 지원하고 보호하는 정책을 추진했다. 그는 많은 투치 부족장을 후투족으로 교체했으며, 사실상 국왕 키게리 5세를 국외로 망명하도록 만들었다.

벨기에 당국은 국제 연합(UN)의 관계 개선 권고를 무시하고, 다수파인 후투족에 의한 체제 전복을 '사회 혁명'으로 간주하며 지원했다. 이러한 식민지 해방 분위기 속에서 벨기에 당국과 가톨릭 교회는 후투족 지지로 입장을 바꾸었지만, 이 과정에서 현지 가톨릭 사제와 수도자들이 희생되었고, 일부 교회에서는 모든 신자가 학살당하는 비극도 발생했다.

로지에스트와 후투 지도자 그레고아르 카이반다는 1961년 국가를 자치 공화국으로 선포했고, 르완다는 1962년 독립을 맞이했다. 이 과정에서 후투족에 의한 숙청을 피해 1964년까지 33만 6천 명이 넘는 투치족이 르완다를 떠나야 했다. 이들은 주로 부룬디, 우간다, 탄자니아, 자이르(현재의 콩고 민주 공화국) 등 인접 국가로 망명했다. 많은 투치 망명자들은 피난 간 국가에서 난민으로 생활하며 르완다로 돌아갈 기회를 엿보았다. 일부는 새로운 르완다 정부를 지지하기도 했지만, 다른 이들은 무장 단체를 조직하여 르완다를 공격했다. 이들 중 가장 큰 규모의 단체는 1963년에 수도 키갈리 근처까지 진격하기도 했다.

이 무장 단체들은 키냐르완다어로 'inyenzi|이넨지kin'(바퀴벌레)라고 불렸다. 이 용어의 정확한 기원은 불분명하며, 반군 스스로가 야간에 주로 활동했기 때문에 붙였을 가능성도 제기된다.

2. 4. 하비야리마나 정권과 르완다 애국전선(RPF)의 형성

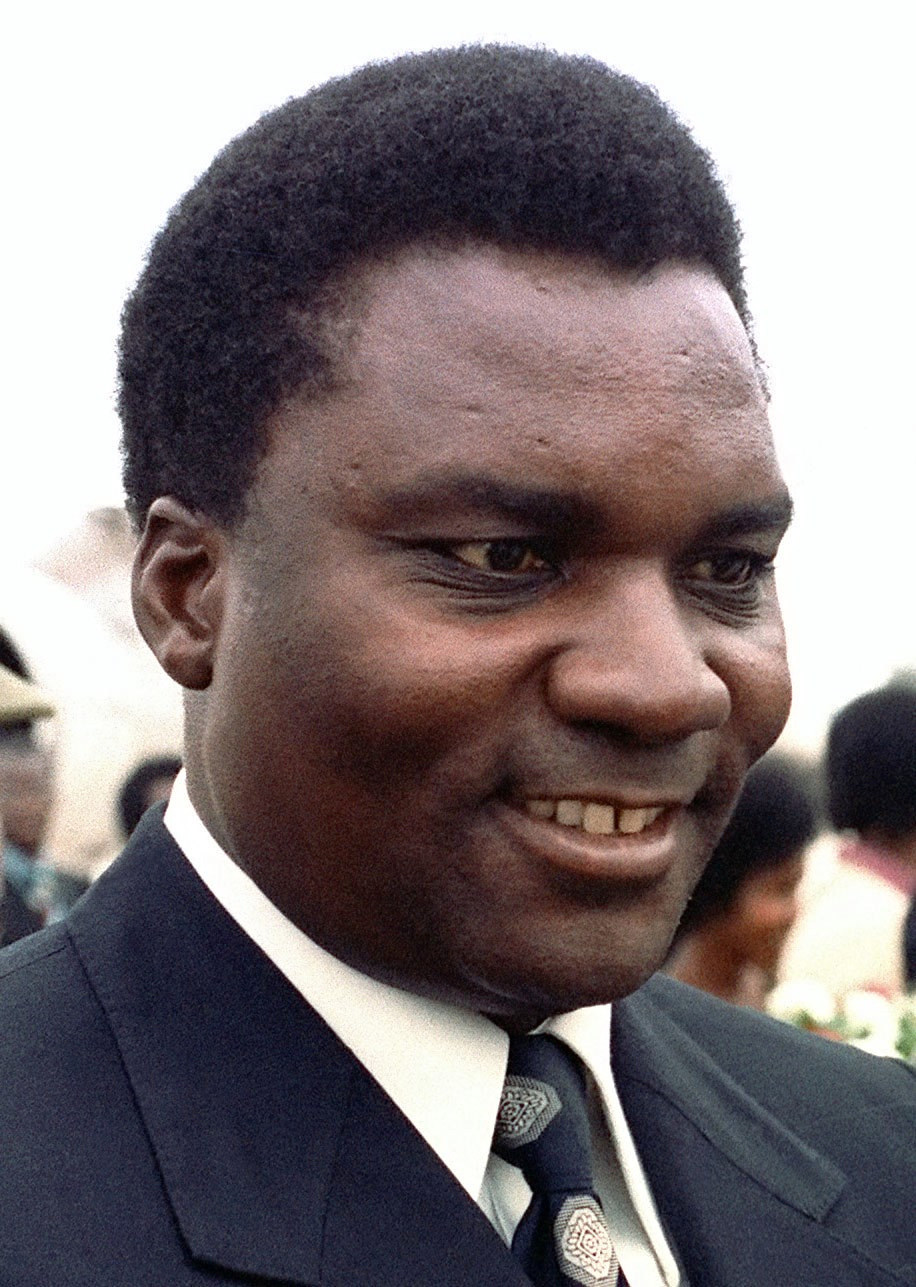

1973년 쿠데타를 통해 정권을 잡은 후투족 출신 주베날 하비야리마나 대통령은 이전 정권과 달리 투치족에 대한 유화적인 정책을 펼쳤다.[8][10] 투치족은 여전히 소수 민족으로서 정치적으로는 소외되었지만, 정치에 직접 관여하지 않는 한 탄압받지 않았고 경제 활동은 오히려 권장되었다. 이 시기 정부와 우호적인 관계를 맺은 투치족 사업가들도 등장했으며, 후투족과 투치족 간의 결혼도 이루어지는 등 표면적으로는 두 종족이 공존하는 듯 보였다.[8][10] 하비야리마나는 1975년 민주발전을 위한 국가 공화당 운동(MRND)을 창당하고, 1978년에는 모든 시민이 MRND에 속해야 하는 일당 체제 국가를 만들었다. 이러한 화합 정책에도 불구하고 투치족에 대한 근본적인 차별은 계속되었다.

한편, 1959년 르완다 혁명과 그 이후의 정치적 혼란 속에서 르완다를 탈출해 우간다 등 주변국으로 피난한 투치족 난민들은 오랫동안 열악한 난민 캠프 생활을 해야 했다. 이들은 우간다 내에서도 바냐르완다라 불리며 차별적인 대우를 받았다. 이러한 상황 속에서 많은 투치족 난민들은 1981년부터 1986년까지 이어진 Ugandan Bush War|우간다 부시 전쟁eng에서 요웨리 무세베니가 이끄는 반정부군에 가담하여 싸웠고, 전쟁 승리에 중요한 역할을 했다. 이 과정에서 프레드 루위게마(Fred Rwigyema)나 폴 카가메와 같은 투치족 난민 출신 지도자들이 우간다 군대 내에서 주요 직책을 맡게 되었다.

우간다 내전이 끝난 후, 고국으로 돌아가고자 하는 열망과 르완다 내 투치족의 권리 회복을 목표로 삼은 이들 망명 투치족들은 르완다 애국전선(RPF, Rwandan Patriotic Fronteng)을 결성했다. RPF는 우간다를 주요 활동 기반으로 삼아, 주베날 하비야리마나 정권에 대항하는 본격적인 군사 및 정치 활동을 준비하기 시작했다. 이는 훗날 르완다 내전의 직접적인 원인 중 하나가 되었다.

3. 전쟁 과정

1959년 투치족과 후투족 사이의 갈등이 격화되면서 국왕 므와미 키게리 5세는 망명길에 올랐고, 1961년 1월 르완다는 공화국을 선포했다. 독립 이후 많은 투치족이 국외로 추방되었는데, 1963년 이웃 나라 부룬디의 투치족이 르완다를 기습 공격하자 이에 대한 보복으로 르완다 내 투치족이 큰 피해를 입었다. 1973년에는 투치족이 쿠데타를 일으켜 정권을 장악하고 후투족 지도자들을 살해했으며, 이에 반발한 후투족 지도자들이 반란을 일으켰다. 이 과정에서 살아남은 투치족들은 다시 이웃 나라 우간다 등으로 피난했다.

1990년, 우간다로 망명했던 투치족 난민들을 중심으로 약 5,000명이 르완다 애국 전선(RPF)을 결성하여 르완다 북부를 침공하면서 본격적인 내전이 시작되었다. RPF는 초기 열세를 딛고 폴 카가메의 지휘 아래 비룽가 산맥을 거점으로 삼아 군대를 재정비하고 게릴라전을 전개했다.

1992년부터 후투족 정부와 RPF 간의 평화 협상이 시작되었고, 국제 사회의 압력과 RPF의 군사적 공세가 이어지면서 1993년 8월 탄자니아 아루샤에서 아루샤 협정이 체결되었다. 이 협정은 투치족과 후투족이 참여하는 과도 정부 수립 등을 내용으로 했으나, 르완다 내부 강경파의 반발로 인해 과도 정부는 실제로 구성되지 못했다.

1994년 4월 6일, 후투족 출신인 르완다 대통령 쥐베날 하브자리마나와 부룬디 대통령 시프리앙 은타랴미라가 탑승한 비행기가 수도 키갈리 근처에서 미사일에 격추되어 두 정상 모두 사망하는 사건이 발생했다. 이 사건은 대통령 경호대 내 극단주의 세력의 소행으로 지목되었으며, 이를 빌미로 1994년 4월 7일부터 대통령직을 대행하던 아가트 우윌링기이마나 총리를 비롯한 온건파 후투족 및 투치족 지도자들이 살해되었다. 이후 몇 달간 군대, 대통령 경호대, 그리고 극단적 후투족 민병대인 인테라함웨와 임푸자무감비 등이 주도하여 약 100일 동안 50만 명에서 100만 명에 달하는 투치족 민간인과 온건파 후투족을 학살하는 르완다 집단 학살이 자행되었다.

집단 학살이 시작되자 RPF는 1994년 4월 공세를 재개하여 남쪽으로 진격했다. 1994년 7월 4일 RPF는 수도 키갈리를 함락시켰고, 이후 르완다 제2의 도시인 부타레와 후투족 임시 정부의 마지막 거점이었던 기세니까지 점령하며 내전을 승리로 이끌었다. RPF가 수도를 장악하자 보복을 두려워한 수많은 후투족 민간인들이 콩고민주공화국(당시 자이르) 등 인접 국가로 피난길에 올랐다. 이 과정에서 약 300만 명의 난민이 발생했으며, 콜레라와 같은 전염병과 식량 부족으로 많은 피란민이 사망했다. RPF는 7월 말 전투 중지를 선언했고, 국외로 피난했던 후투족 난민들은 1996년 말과 1997년 초에 걸쳐 르완다로 귀환하기 시작했다.

3. 1. 1990년 RPF의 침공과 루위기에마의 죽음

1959년 르완다 혁명과 그 이후의 혼란, 1973년 르완다 쿠데타 등으로 르완다를 탈출한 투치족 난민들은 우간다 등 인접 국가로 피난했다. 특히 우간다에서는 난민의 자녀들이 오랫동안 난민 캠프에서 생활하며 바냐르완다로 불리는 등 차별을 겪었다. 이러한 배경에서 많은 투치족 난민들은 우간다 부시 전쟁(1981년-1986년) 당시 요웨리 무세베니가 이끄는 반정부군에 가담하여 싸웠고, 전쟁 승리에 기여했다. 이 과정에서 투치족 난민 출신인 프레드 르위게마와 폴 카가메 같은 인물들은 우간다 군대 내에서 중요한 위치를 차지하게 되었다.[8][10]우간다 내전이 끝난 후, 이들 투치족 난민들은 르완다 애국전선(RPF)을 결성했다. RPF는 우간다를 주요 거점으로 삼아, 주베날 하비야리마나가 이끄는 르완다의 후투족 정권에 대항하는 반정부 활동을 전개했다.

1990년 10월 1일, 르완다 애국전선(RPF)은 우간다에서 국경을 넘어 르완다 북부를 침공함으로써 르완다 내전이 본격적으로 시작되었다.

3. 2. 카가메의 RPF 재편성과 게릴라전

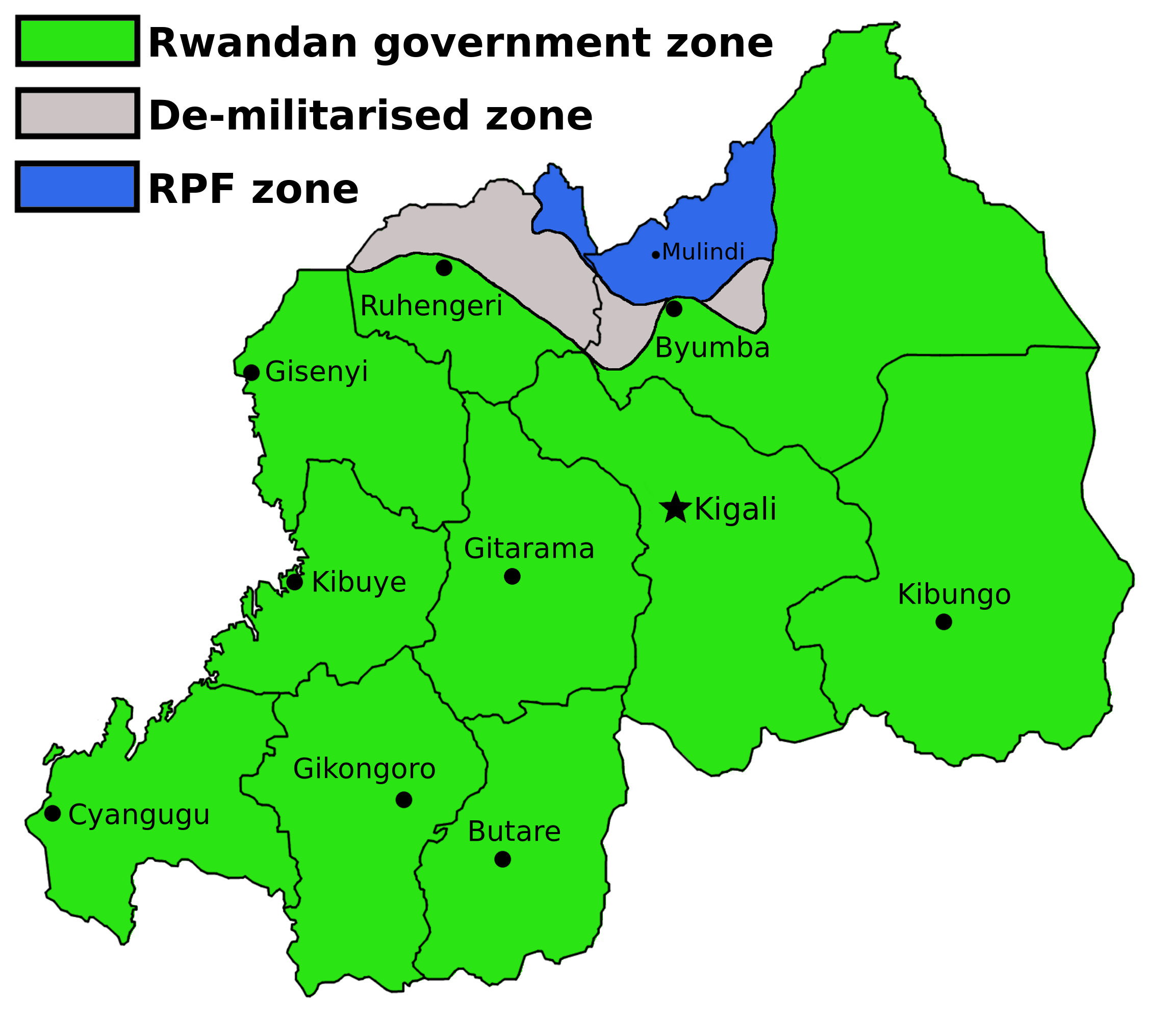

루헨게리 전투 이후, 르완다 애국 전선(RPF)은 다시 게릴라전을 시작했다. 르완다 정부군은 르완다 북부 전역에 병력을 집결시켜 주요 거점을 점령하고 비룽가 산맥에 있는 RPF의 은신처를 포격했지만, 험준한 산악 지형 때문에 전면적인 공격에는 어려움을 겪었다. 폴 카가메가 이끄는 RPF 부대는 정부군을 상대로 반복적이고 빈번한 공격을 감행하며 RPF의 활동을 이어갔다. 카가메는 정부군의 병력 집중을 막기 위해 북부의 여러 지역을 동시에 공격하는 전술을 사용했다.이러한 저강도 전쟁은 수개월 동안 이어졌으며, 양측 모두 부분적인 성공을 거두었지만 어느 쪽도 결정적인 우위를 점하지는 못했다. RPF는 가투나 국경 도시를 점령하는 등 일부 영토를 확보했다. 이는 몸바사 항구로 이어지는 북부 회랑을 차단하여 르완다의 무역이 더 길고 비용이 많이 드는 중앙 회랑을 통해 탄자니아로 우회하도록 만들었다는 점에서 중요한 의미를 가졌다. 1991년 말까지 RPF는 르완다 영토의 약 5%를 장악하고, 비움바주 물린디 근처의 버려진 차 공장에 새로운 본부를 설치했다. RPF가 점령한 지역의 많은 후투족 민간인들은 정부 통제 지역으로 피난하면서 국내 실향민 문제가 발생하기도 했다.

전쟁 재개는 르완다 내부에 두 가지 주요한 영향을 미쳤다. 첫째, 르완다에 남아있던 투치족에 대한 폭력이 다시 증가했다. 후투 강경파 활동가들은 지방 관리들의 묵인 하에 투치족을 살해하기 시작했는데, 키니기 근처에서 바고그웨족 투치 유목민 수십 명을 학살한 것을 시작으로 루헹게리와 기세니 지역까지 폭력이 확산되었다. 이러한 공격은 1991년 6월 정부가 잠재적 피해자들을 키갈리와 같은 안전한 지역으로 이동시키는 조치를 취할 때까지 계속되었다. 둘째, 대통령 부인 아가트 하비아리마나를 중심으로 한 강경파 세력인 ''아카주''는 투치족을 이질적인 외부 세력이자 기독교인이 아니며, 옛 르완다 왕국 봉건 군주제를 복원하여 후투족을 노예로 만들려 한다는 내용의 대대적인 선전 활동을 벌였다. 이 과정에서 캉구라 잡지를 통해 발표된 후투 십계명은 르완다 사회 모든 영역에서 후투족의 우월성을 강조하며 투치족에 대한 차별과 배제를 정당화하려 했다. 이에 맞서 RPF는 우간다에서 르완다로 송출하는 자체 선전 라디오 방송국인 라디오 무하부라를 개설하여 대응했다. 이 방송은 초기에는 큰 영향력을 갖지 못했지만, 1992년과 1993년을 거치며 청취자가 점차 늘어났다.

한편, 쥐베날 하비아리마나 대통령은 프랑스를 포함한 국제 사회의 강력한 압력에 따라 다당제 도입을 발표했다. 이미 1990년 중반부터 공화민주운동(MDR), 사회민주당 (르완다)(PSD), 자유당 (르완다)(PL) 등 야당 세력이 결성되었지만, 일당제 법은 유지되고 있었다. 1991년 중반 하비아리마나가 공식적으로 다당제를 허용하면서 많은 신생 정당이 등장했다. 이들 중 다수는 완전한 민주주의와 RPF와의 화해를 주장했지만, 실제 정치적 영향력은 미미했고 정권의 방해로 실질적인 진전은 더뎠다. 기존의 반대 세력들은 자신들을 공식 정당으로 등록했고, 국가는 명목상 다당제 포괄 내각으로 나아가고 있었지만, 진전은 계속해서 정권에 의해 방해받았다. 마지막으로 결성된 야당은 공화국방위연합(CDR)이었는데, 이는 하비아리마나의 집권당보다 더 강경한 후투 민족주의 성향을 보였으며, ''아카주''와 긴밀한 관계를 맺고 있었다.

1991년과 1992년 동안 정치 개혁은 지지부진했다. 1991년 10월 구성된 내각에는 야당 인사가 거의 포함되지 않았고, 행정 시스템은 여전히 하비아리마나의 민주발전을 위한 국가 공화당 운동(MRND)이 장악하고 있었다. 1992년 1월, 또다시 일당제 내각이 발표되자 키갈리에서 대규모 시위가 일어나 하비아리마나가 실질적인 양보를 하도록 강요했다. 그는 RPF와 협상할 의향이 있다고 발표했고, 4월에 야당 인사를 포함한 다당제 내각을 구성했다. 이 내각은 여전히 하비아리마나의 당이 주도했지만, 일부 주요 직책에 야당 인물들이 있었다. 이 새로운 내각의 야당 인사들은 RPF와 접촉하여 휴전을 협상했다. 1992년 7월 RPF는 전투 중단에 동의했고, 양측은 탄자니아의 아루샤에서 평화 협상을 시작했다.

3. 3. 1991년 루헨게리 공격

3. 4. 1991-1992년 게릴라전 지속

1990년 르완다 애국 전선(RPF)의 침공 이후, 1992년 후투족 정부와 RPF 간의 협상이 시작되었다.[1] 이 협상의 결과로 1993년 8월 탄자니아 아루샤에서 아루샤 조약이 체결되었다.[1]3. 5. 1992-1993년 평화 협상

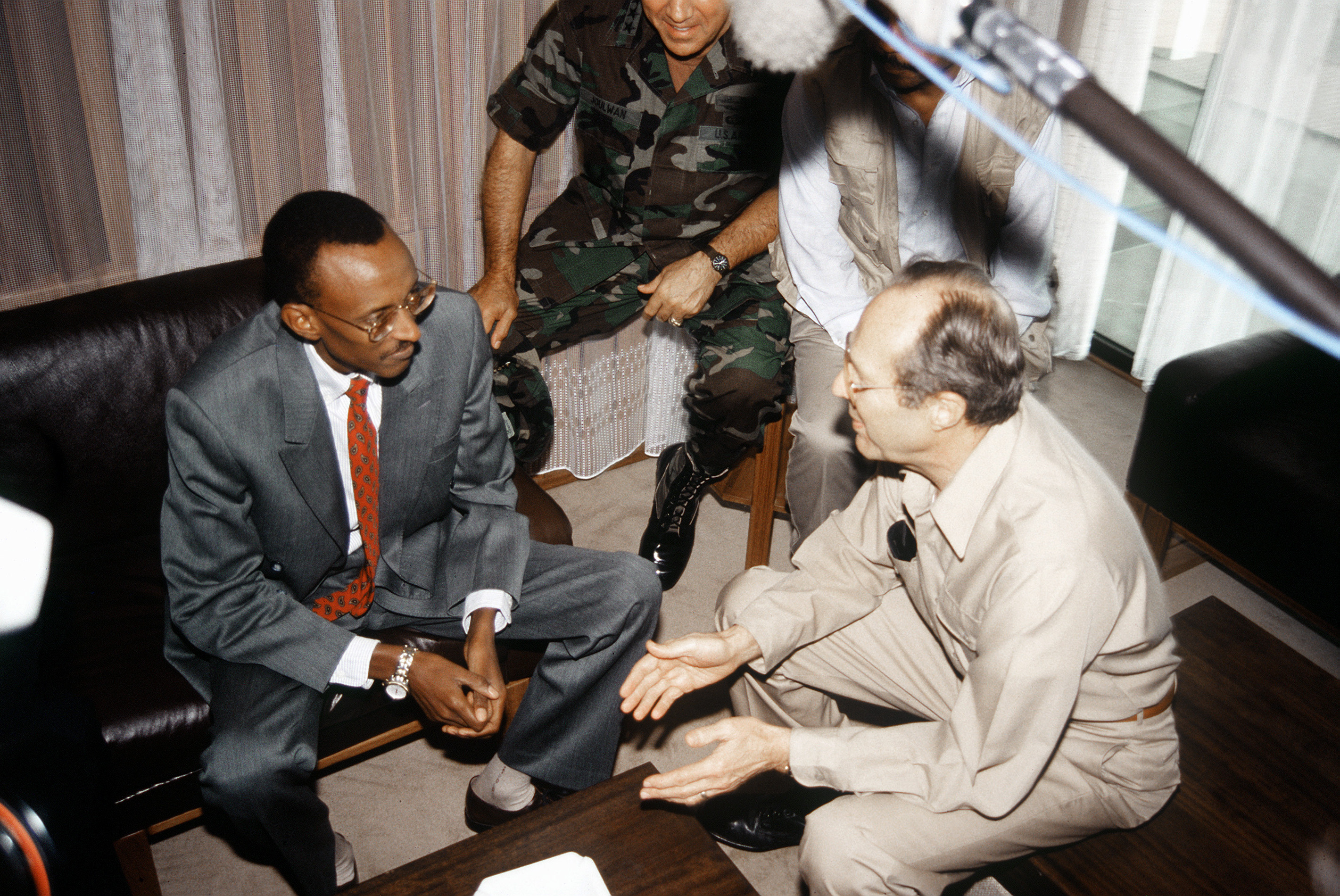

1992년 르완다 정부와 르완다 애국 전선(RPF)은 국제 사회의 압력 속에서 평화 협상을 시작했다. 1993년 2월 RPF의 공세 이후 우간다 수도 캄팔라에서 RPF 지도자 폴 카가메와 유럽 국가 대표 등이 참여한 가운데 휴전 협상이 진행되었다. 양측은 RPF가 공세 이전 점령지로 철수하고, 정부군이 새로 점령한 지역으로 재진입하지 않는 조건으로 비무장지대를 설치하는 데 합의했다. 이는 하비야리마나 정권이 북부 지역에 대한 RPF의 실질적인 통제권을 인정한 것으로 평가된다. 이후 양측은 탄자니아 아루샤에서 협상을 재개했다.

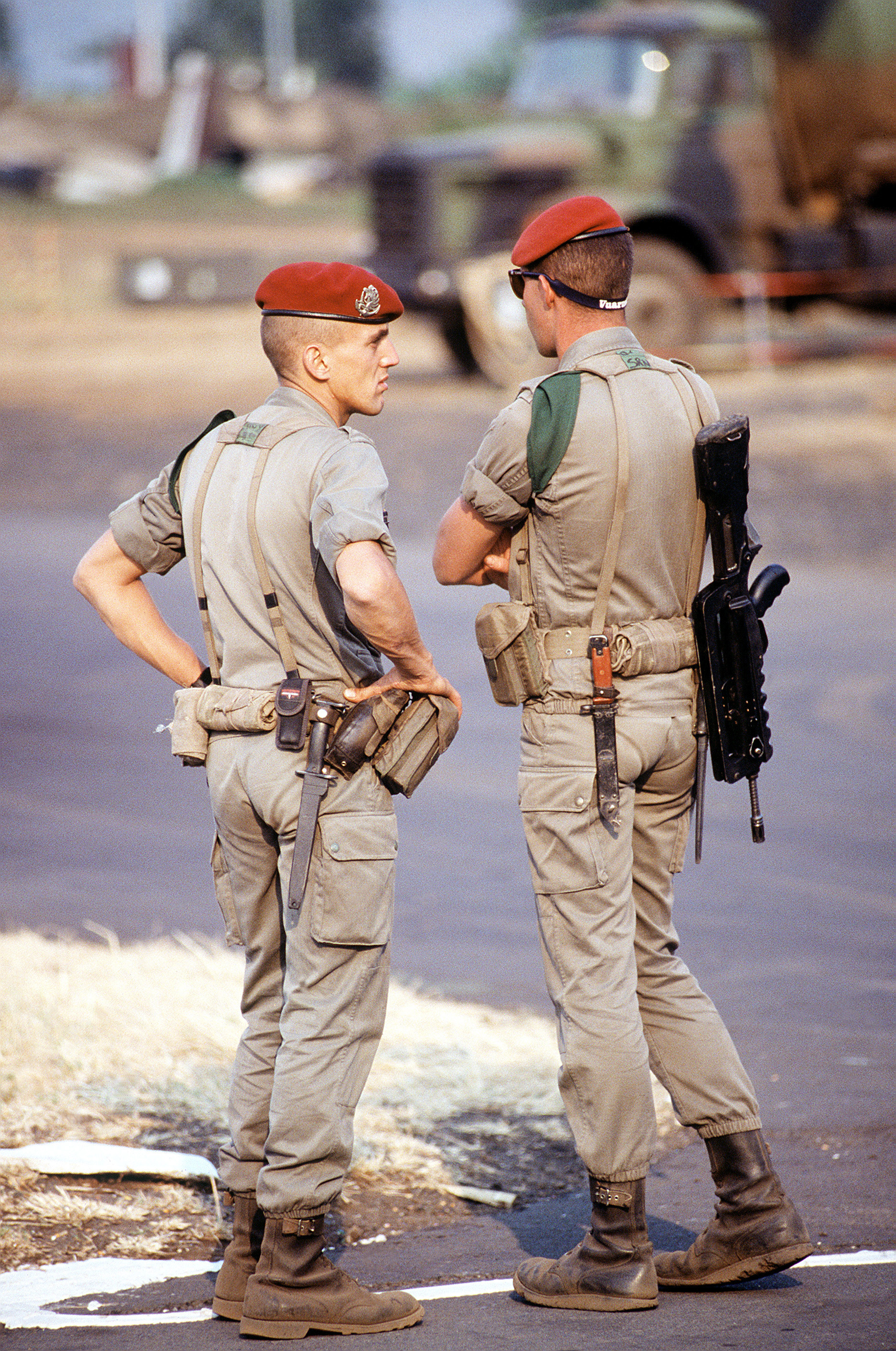

그러나 협상이 진행되는 동안에도 프랑스의 지원을 받던 쥐베날 하비야리마나 대통령 측과 후투족 강경파는 RPF에 대항하는 '공동 전선' 구축을 시도했다. 이 과정에서 각 정당 내부는 평화 협상을 지지하는 온건파와 이를 반대하는 강경파로 분열되었다. 특히 강경파 세력은 '후투 권력'이라는 이름 아래 결집하며 인테라함웨, 임푸자무감비와 같은 극단적인 청년 민병대를 조직했다. 이들 민병대는 프랑스의 지원을 받아 훈련받기도 했으며, 전국적으로 투치족을 대상으로 한 폭력과 학살을 자행하기 시작했다.

1993년 6월경, 하비야리마나 대통령은 점차 주류 야당보다 '후투 권력' 세력을 자신의 권력에 더 큰 위협으로 인식하게 되었다. 이에 그는 평화 협상에 적극적으로 참여하는 방향으로 전략을 수정했는데, 이는 진정성 있는 평화 추구보다는 권력 유지를 위한 계산된 행동으로 분석된다. 협상 과정에서 가장 큰 난관이었던 군 병력 통합 문제는 RPF가 장교단의 50%, 병력의 40%를 차지하는 것으로 합의되었다. 이는 RPF의 군사적 우위와 협상을 중재한 탄자니아의 지지에 힘입은 결과였다. 또한, 기존의 정부군과 RPF 병력 중 상당수를 제대시키는 대규모 병력 감축안도 포함되었다.

모든 세부 사항에 대한 합의가 이루어지면서, 1993년 8월 4일 아루샤에서 하비야리마나 대통령과 주변국 정상들이 참석한 가운데 아루샤 협정이 공식적으로 체결되었다.

3. 6. 1993년 RPF의 공세와 아루샤 협정

RPF 사령관 폴 카가메는 아루샤 평화 과정에서 철수하고 6개월간의 휴전을 깨고 전쟁을 재개했다. RPF는 CDR과 MRND 강경파의 폭력을 이유로 들었지만, 국제정치학자 브루스 D. 존스(Bruce D. Jones)는 이 공세가 평화 협상에서 RPF의 협상력을 높이기 위한 목적이었을 가능성이 크다고 분석했다. 당시 협상의 주요 쟁점은 새로운 통합군 내 각 진영의 병력 및 장교 비율 할당 문제였는데, RPF는 성공적인 군사 작전을 통해 자신들의 군사력을 과시함으로써 협상에서 유리한 고지를 점하려 했다.

1993년 2월 8일, RPF는 르완다 북부 국경 지역에서 이미 장악하고 있던 영토를 기반으로 남쪽으로 공세를 시작했다. 이전 공세와 달리 1993년 RPF의 진격은 르완다 정부군(FAR)의 미약한 저항에 부딪혔다. 이는 장기화된 전쟁으로 인한 경제난과 르완다 프랑의 평가절하로 정부가 병사들에게 급여를 제대로 지급하지 못하면서 군의 사기가 크게 저하되었기 때문이었다. 또한, 급격히 병력을 확장하는 과정에서 새로 모집된 병사들의 훈련 부족 문제도 심각했다.

RPF는 공세 첫날 루헹게리를 점령하고 이후 븀바 시까지 장악하며 남쪽으로 거침없이 진격했다. RPF가 점령한 지역에서는 현지 후투족 민간인들이 대규모로 피난길에 올라 대부분 수도 키갈리 외곽의 난민 캠프에 정착했다. 이 공세로 인한 민간인 피해 규모는 불분명하다. 안드레 귀샤우아는 수천 명이 사망했다고 기록했지만, 제라르 프루니에는 RPF의 살인을 '소규모'로 규정했다. 이러한 폭력 사태는 RPF와 민주적인 르완다 야당 세력 간의 관계를 악화시키는 결과를 낳았다.

르완다군이 밀리자 주베날 하비야리마나 대통령은 프랑스에 긴급 지원을 요청했다. RPF가 키갈리를 점령할 것을 우려한 프랑스는 즉시 병력 150명과 무기, 탄약을 파견했으며, 2월 20일에는 250명의 병력을 추가로 파병했다. 프랑스군의 개입은 전황을 바꾸어 놓았다. RPF는 프랑스군의 포격을 받으며 진격에 어려움을 겪었다.

2월 20일, RPF는 수도 키갈리에서 30km 지점까지 진격했으나 공격을 멈추고 휴전을 선포했다. 카가메는 훗날 당시 목표가 수도 점령이나 완전한 승리가 아니라, 르완다군에게 타격을 입히고 무기를 탈취하며 영토를 점진적으로 확보하는 것이었다고 밝혔다. 그는 완전한 승리가 국제 사회의 지지를 잃게 하고 RPF의 목적이 단순히 투치족 국가 건설이라는 비난을 받을 수 있다고 판단했다. 또한, 프랑스군의 증강과 정부에 대한 후투족 주민들의 강한 충성심으로 인해 키갈리 점령은 쉽지 않은 작전이었다. 이 공세로 인해 100만 명이 넘는 민간인(대부분 후투족)이 집을 잃고 피난민이 되었다.

RPF의 공세와 국제 사회의 압박 속에서 1992년부터 진행된 평화 협상은 다시 탄력을 받았다. 결국 1993년 8월 4일, 탄자니아의 아루샤에서 르완다 정부와 RPF 간에 아루샤 협정이 체결되었다. 이 협정은 RPF를 포함하는 광범위한 과도 정부 구성을 명시했으나, 후투족 강경파의 반발로 인해 과도 정부는 실제로 구성되지 못했다. 이는 르완다의 불안정한 상황을 지속시켰고, 결국 이듬해 대량 학살로 이어지는 비극의 배경이 되었다.

3. 7. 1994년 르완다 집단 학살과 내전의 격화

1994년 4월 6일, 쥐베날 하브자리마나 대통령과 부룬디의 시프리앙 은타랴미라 대통령이 탄 비행기가 키갈리 공항 근처에서 격추되어 두 사람 모두 사망했다. 이들은 다르에스살람에서 열린 지역 정상회담에서 돌아오던 중이었는데, 이 회담에서 하비야리마나는 아루샤 협정 이행을 더 이상 미루지 말라는 압력을 받았다. 비행기 격추의 배후는 여전히 논란이 많다. 초기에는 하비야리마나 정권 내 후투 극단주의자들의 소행이라는 설이 유력했으나, 이후 폴 카가메가 이끄는 르완다 애국 전선(RPF)의 소행이라는 주장도 제기되었다. 최종적으로는 증거 부족으로 관련 기소가 취하되었다.

비행기 격추는 몇 시간 만에 시작된 르완다 집단 학살의 직접적인 계기가 되었다. 테오네스트 바고소라 대령이 이끄는 군부는 '위기 대책위원회'를 구성하고, 합법적인 정치적 후계자였던 아가트 우윌링기이마나 총리를 인정하지 않았다. 유엔 평화유지군(UNAMIR) 사령관 로메오 달레르는 이를 쿠데타로 규정하고 우윌링기이마나 총리의 권한 인정을 요구했지만 바고소라는 거부했다. 4월 7일 새벽, 대통령 경호대는 우윌링기이마나 총리와 그의 남편, 그리고 그를 보호하던 벨기에 출신 UNAMIR 병사 10명을 살해했다. 다른 온건파 정치인들과 언론인들도 이때 함께 살해되었다. 위기 대책위원회는 임시 정부를 세웠지만, 실권은 바고소라가 쥐고 있었다. 이들은 잘 계획된 작전을 통해 투치족과 온건파 후투족에 대한 조직적인 학살을 시작했다. 약 100일 동안 50만 명에서 100만 명에 달하는 사람들이 살해된 것으로 추정된다.

4월 7일, 학살이 시작되자 RPF 사령관 폴 카가메는 임시 정부와 UNAMIR에 학살을 즉각 중단하지 않으면 내전을 재개하겠다고 경고했다. 다음 날인 4월 8일, 정부군이 국회의사당의 RPF 부대를 공격했지만 RPF는 이를 성공적으로 방어했다. RPF는 북부의 비무장지대를 넘어 세 방향으로 공세를 시작했다. 카가메는 임시 정부가 학살을 멈출 의지가 없다고 판단하고 협상을 거부했다. RPF는 동부를 따라 남쪽으로 빠르게 진격하여 가비로와 키갈리 북동부의 넓은 지역을 장악했다. 키갈리 시내에 고립되었던 RPF 부대도 본대와 합류하는 데 성공했다. RPF는 키갈리를 직접 공격하기보다는 도시를 포위하고 보급로를 차단하는 전략을 사용했다.

4월 동안 유엔은 여러 차례 휴전을 시도했지만, 카가메는 학살이 멈추지 않는 한 전투를 계속할 것이라는 입장을 고수했다. 4월 말, RPF는 탄자니아 국경 지역 전체를 장악하고 키갈리 서쪽으로 진격을 시작했다. 정부군의 저항은 미미했다. 5월 16일, RPF는 키갈리와 임시 정부의 임시 수도였던 기타라마 사이의 도로를 차단했고, 6월 13일에는 기타라마를 점령했다. 임시 정부는 북서부의 기세니로 도피했다. RPF는 학살 생존자들과 부룬디의 투치 난민들을 모병하여 병력을 증강했다.

1994년 6월 말, 프랑스는 유엔의 위임을 받아 투르쿠아즈 작전(Opération Turquoise)을 시작했다. 표면적으로는 인도적 지원을 위한 안전지대 설치가 목적이었으나, 자이르(콩고민주공화국)의 고마와 부카부를 거점으로 르완다 남서부에 진입하여 시양구구–키부예–기콩고로를 잇는 지역에 '투르쿠아즈 존'을 설정했다. 이 작전으로 약 1만 5천 명의 생명을 구했다는 평가도 있지만, 학살이 거의 끝나가고 RPF가 승기를 잡은 시점이었기 때문에, 많은 르완다인들은 이 작전이 학살에 가담한 후투족을 포함하여 RPF로부터 후투족을 보호하려는 의도로 해석했다. 프랑스군의 존재는 RPF의 남서부 진격을 막았고, 이 작전은 이후 프랑스의 아프리카 정책에 대한 큰 논쟁을 불러일으켰다. 투르쿠아즈 작전은 1994년 8월 21일까지 지속되었다.

한편, 키갈리를 포위한 RPF는 6월 후반부터 수도 장악을 위한 공세를 강화했다. 정부군이 수적으로 우세했지만, RPF는 꾸준히 영토를 확보하고 정부군 후방의 민간인을 구출하는 작전을 펼쳤다. 로메오 달레르 장군은 카가메가 정부군의 사기 저하와 학살 집중이라는 약점을 파고드는 심리전의 대가였다고 평가했다. 마침내 7월 4일, RPF는 키갈리를 함락시켰고, 7월 18일에는 기세니와 나머지 북서부 지역까지 점령하여 임시 정부를 자이르로 완전히 몰아냈다. 이로써 내전과 르완다 집단 학살은 사실상 종결되었다. RPF는 7월 말 전투 중지를 선언했다. 키갈리가 함락된 7월 4일은 이후 해방절로 지정되어 르완다의 공휴일로 기념되고 있다.

수도 키갈리가 함락되자 보복을 두려워한 수많은 후투족 민간인들이 피란길에 올랐다. 이들은 남서쪽의 기타라마나 국경을 넘어 콩고민주공화국 등지로 향했으며, 이 과정에서 약 300만 명의 난민이 발생했고, 식량 부족과 콜레라 등의 전염병으로 많은 사망자가 발생했다. 이들 난민은 1996년 말과 1997년 초에 르완다로 돌아오기 시작했다.

UNAMIR은 학살 기간 동안 르완다에 주둔했지만, 유엔 헌장 제6장에 따른 임무 권한의 한계로 군사적 개입에는 제약이 많았다. 로메오 달레르 장군의 평화 중재 노력은 실패했고, 학살 초기에 많은 르완다인 직원이 살해당하면서 작전 능력도 크게 위축되었다. UNAMIR의 주요 활동은 아마호로 경기장 등 안전한 유엔 시설에 수천 명의 투치족과 온건파 후투족에게 피난처를 제공하고 외국인들의 대피를 돕는 것이었다. 벨기에 정부는 자국 병사 10명이 살해된 후 4월 중순 병력을 철수시켰다. 5월 중순 유엔은 "대량학살 행위가 저질러졌을 수 있다"고 인정하고 증원에 동의했다. 새 병력은 6월부터 도착하기 시작했으며, 7월 학살이 끝난 후 1996년 임무가 종료될 때까지 안전과 안정을 유지하기 위해 주둔했다. 1994년 4월부터 7월까지 벨기에인 10명, 가나인 3명, 우루과이인 1명, 그리고 르완다인들을 구하기 위해 목숨을 걸었던 세네갈 출신의 음바예 디아뉴 대위를 포함하여 총 15명의 유엔 평화유지군 병사가 르완다에서 사망했다.

3. 8. RPF의 승리와 내전 종식

1994년 4월 7일, 르완다 대량학살이 시작되자 르완다 애국 전선(RPF) 사령관 폴 카가메는 학살이 중단되지 않으면 내전을 재개할 것이라고 임시 정부와 유엔 평화유지군에 경고했다. 다음 날 르완다군은 여러 방향에서 키갈리의 국회의사당을 공격했지만, 그곳에 주둔한 RPF 부대는 성공적으로 방어했다. 이후 RPF는 북쪽 점령지에서 비무장지대를 넘어 세 방향으로 공세를 시작했다. 카가메는 임시 정부가 학살을 멈출 의지가 없다고 판단하고 대화를 거부했다.4월 한 달 동안 RPF는 동쪽 지역을 통해 남쪽으로 꾸준히 진격하여 가비로와 키갈리 북동부의 넓은 농촌 지역을 점령했다. 키갈리 시내에 고립되어 있던 RPF 부대도 다른 부대와 성공적으로 합류했으며, RPF는 키갈리나 비움바를 직접 공격하기보다는 도시를 포위하고 보급로를 차단하는 전술을 구사했다. 유엔은 휴전을 중재하려 했으나, 카가메는 학살 중단이 선행되지 않으면 전투를 멈추지 않겠다는 입장을 고수했다. 4월 말, RPF는 탄자니아와의 국경 지역 전체를 확보하고 남쪽 키부고에서 서쪽으로 진격을 시작했다. RPF는 키갈리와 루헹게리 주변 지역을 제외하고는 정부군의 별다른 저항에 부딪히지 않았다.

5월 16일, RPF는 키갈리와 임시 정부의 임시 거점이었던 기타라마를 잇는 도로를 차단했으며, 6월 13일에는 기타라마마저 점령했다. 정부군이 도로를 되찾으려는 시도가 실패하자 임시 정부는 북서쪽 끝의 기세니로 피신할 수밖에 없었다. 이 시기에 RPF는 학살 생존자와 부룬디에 거주하던 르완다 투치족 난민들을 대거 받아들여 군 규모를 크게 늘렸다.

1994년 6월 말, 프랑스는 유엔의 승인 하에 '투르쿠아즈 작전'을 시작했다. 작전의 공식적인 목표는 난민, 국내실향민, 그리고 위험에 처한 민간인들을 보호하기 위한 안전지대를 설치하는 것이었다. 프랑스군은 자이르(현재의 콩고 민주 공화국)의 고마와 부카부에 기지를 두고 르완다 남서부로 진입하여, 시앙구구–키부예–기콩고로를 잇는 삼각형 모양의 '투르쿠아즈 구역'을 설정했다. 이 구역은 르완다 전체 면적의 약 5분의 1에 달했다. 라디오 프랑스 앵테르나쇼날은 이 작전으로 약 1만 5천 명의 생명을 구했다고 보도했지만, 학살이 거의 끝나가고 RPF의 승리가 임박한 시점이었기 때문에 많은 르완다인들은 이 작전을 다르게 해석했다. 즉, RPF로부터 후투족을 보호하려는 의도이며, 보호 대상에는 학살에 가담한 자들도 포함된다는 비판적인 시각이 많았다. RPF에 대해 비우호적이었던 프랑스의 개입은 실제로 RPF의 남서부 지역 진격을 잠시 늦추는 결과를 낳았다. 투르쿠아즈 작전은 1994년 8월 21일까지 계속되었으며, 이 작전을 포함한 프랑스의 르완다 내전 개입은 이후 큰 논란거리가 되었다.

키갈리를 포위한 RPF는 6월 후반부터 본격적인 수도 점령 작전에 돌입했다. 르완다 정부군은 병력 수나 무기 면에서 우위를 점하고 있었지만, RPF는 꾸준히 영토를 넓히고 정부군 후방 지역에 침투하여 민간인을 구출하는 등 효과적인 전술을 펼치며 전세를 장악해나갔다. 당시 유엔 평화유지군 사령관이었던 로메오 달레르는 카가메가 정부군이 키갈리 방어보다 학살에 더 몰두하고 있다는 점과 계속되는 패배로 인한 사기 저하를 이용하는 등 심리전에도 능했다고 평가했다.

마침내 1994년 7월 4일, RPF는 키갈리에서 정부군을 완전히 몰아내고 수도를 장악했다. 이후 RPF는 북서쪽으로 계속 진격하여 7월 18일에는 기세니를 포함한 북서부 전역을 점령했다. 이로써 후투족 임시 정부는 국외인 자이르로 밀려났고, 르완다 내전과 르완다 대량학살은 RPF의 최종적인 승리로 막을 내렸다. 1994년 7월 말까지 RPF는 프랑스군이 통제하던 남서부의 '투르쿠아즈 구역'을 제외한 르완다 영토 전체를 실질적으로 지배하게 되었다. RPF가 키갈리를 해방시킨 7월 4일은 이후 르완다의 공휴일인 해방절로 지정되어 매년 기념되고 있다.

4. 영향

RPF의 승리 이후, 르완다 집단 학살에 대한 보복을 두려워한 약 200만 명의 후투족이 인접 국가, 특히 자이르(현 콩고 민주 공화국)로 피난하면서 대규모 난민촌이 형성되었다. 이 난민촌은 열악한 환경과 전염병으로 많은 사망자가 발생했으며, 이전 후투 정권 세력과 집단 학살 책임자들의 통제 하에 르완다 재침공을 위한 거점이 되었다.

1996년 말, 난민촌을 기반으로 한 후투 민병대의 국경 침범이 잦아지자, RPF 정부는 자이르 내 투치족계 바냐물렌게를 지원하며 반격에 나섰다. 르완다군과 동맹 세력은 난민촌을 공격하여 민병대를 와해시켰고, 이 과정에서 수십만 명의 난민이 흩어졌다. 상당수는 르완다로 귀환했지만, 자이르 서쪽으로 피신한 이들 중 약 23만 2천 명은 AFDL로 위장한 RPA의 추격 과정에서 사망한 것으로 추정된다. 구 정권 군대의 반란 시도는 1999년경 진압되었다.

카가메는 난민촌 문제 해결을 넘어, 후투 민병대를 지원하고 자국 내 투치족 공격을 방관한 모부투 정권 축출을 목표로 삼았다. 르완다는 우간다와 함께 로랑-데지레 카빌라가 이끄는 반군 동맹(AFDL)을 지원하여 1996년 제1차 콩고 전쟁을 일으켰다. 이 전쟁으로 1997년 모부투 정권이 붕괴하고 콩고 민주 공화국(DRC)이 수립되었으나, 르완다는 1998년 새로운 콩고 정권과 갈등을 빚으며 또 다른 반란을 지원, 제2차 콩고 전쟁을 촉발했다. 2003년까지 이어진 이 전쟁은 수백만 명의 사망자를 낳으며 지역 전체를 불안정하게 만들었다. 2010년 유엔 보고서는 두 차례의 콩고 전쟁 중 르완다 애국군의 광범위한 인권 침해를 지적했지만, 르완다 정부는 이를 부인했다.

2015년 르완다 정부는 내전 중 발생한 국경 지역 피해에 대해 우간다에 배상금을 지급했다.

4. 1. 르완다 집단 학살

1993년 10월 21일, 이웃 나라 부룬디에서 후투족 출신 멜시오르 은다다예 대통령이 암살되면서 후투족에 의한 부룬디 대학살이 발생했고, 이는 부룬디 내전 (1993년-2008년)으로 이어졌다. 이러한 주변국의 불안정한 상황은 르완다에도 영향을 미쳤다.르완다 대학살은 1994년 4월 6일, 후투족인 주베날 하비야리마나 르완다 대통령과 시프리앙 은타랴미라 부룬디 대통령이 함께 탄 비행기가 키갈리 국제공항 착륙 중 격추당하면서 본격적으로 시작되었다. 격추의 배후에 대해서는 후투족 극단주의자 소행이라는 설과 르완다 애국전선 (RPF)의 소행이라는 설 등 여러 주장이 존재한다. 이 사건을 빌미로 후투족 극단주의 민병대인 인테라함웨와 임푸자무감비 등이 투치족과 온건파 후투족에 대한 조직적인 학살을 자행했다.

학살은 빠른 속도로 르완다 전역으로 퍼져나갔다.

- 4월 7일: 아가테 우윌린지마나 총리와 그를 보호하던 유엔 르완다 지원단 (UNAMIR) 소속 벨기에 및 가나 평화유지군 병사들이 대통령 경호대에 의해 살해되었다.

- 4월 9일: 기콘도 학살 발생.

- 4월 15일: 냐르부예 학살 발생.

이 학살로 약 100일 동안 주로 투치족과 정치적 반대파인 온건 후투족 약 80만 명에서 100만 명[12] 가량이 살해당한 것으로 추정된다. 이 사건으로 르완다 인구는 1995년에 약 170만 명 감소했으나, 이후 자이르(현 콩고민주공화국), 우간다, 부룬디, 탄자니아 등지로 피난했던 투치족 난민들이 대거 귀환하면서 2000년에는 인구가 약 200만 명 증가했다.[12]

4. 2. 대호수 지역의 난민 위기

1994년 7월 4일, 르완다 애국 전선(RPF)은 수도 키갈리를 함락시키고 외부로 통하는 유일한 통로를 차단했다. RPF가 르완다 제2의 도시인 부타레와 후투족 최후 거점인 기세니까지 진격하자, RPF의 보복을 두려워한 수많은 후투족들이 피란길에 올랐다. 수도 키갈리에 있던 약 6만 명의 후투족 민간인을 포함하여, 약 300만 명에 달하는 후투족이 임시정부의 잠정 수도였던 기타라마시나 국경을 넘어 콩고민주공화국 등 인접 국가로 피난하면서 대규모 난민 사태가 발생했다. 이는 대호수 지역 난민 위기로 불리게 되었다. 피란 과정에서 식량 부족과 콜레라 등 전염병이 확산되어 많은 난민들이 목숨을 잃었다.7월 말 RPF가 전투 중지를 선언하고, 7월 19일에는 후투족 출신 파스퇴르 비지무구를 대통령으로, 투치족인 폴 카가메를 부통령으로 하는 신정부가 출범했다. 그러나 난민 문제는 쉽게 해결되지 않았다. 1995년 초부터는 유엔의 갈리 사무총장이 소말리아 내전 개입 실패(모가디슈 전투, 1993년 10월 3일-10월 4일) 문제로 미국과 대립하면서 국제 사회의 지원이 감소했다. 이로 인해 키부주 고마(북키부주) 등지의 난민 캠프에 머무르던 후투족 난민들은 더욱 열악한 상황에 놓였다. 1995년 4월 22일에는 키베호 학살이 발생하기도 했다.

국제 사회의 개입은 더욱 위축되어, 1996년 유엔 사무총장 선거에서 갈리는 미국의 거부권 행사로 재선에 실패했다. 1996년 3월 8일에는 유엔 르완다 지원단(UNAMIR)이 결국 활동을 중단했다. 이후 1996년 말과 1997년 초에 걸쳐 일부 후투족 난민들이 르완다로 돌아오기 시작했다.

4. 3. 콩고 전쟁

1994년 7월, 르완다 애국전선(RPF)이 투치족 보호를 명분으로 르완다 전국을 장악하자, 보복을 두려워한 수많은 후투족이 국경을 넘어 인접 국가, 특히 당시 자이르(현 콩고민주공화국) 동부의 키부주 등으로 피난했다. 이 과정에서 약 300만 명에 달하는 대규모 난민이 발생했으며, 이들은 식량 부족과 콜레라 등 전염병으로 인해 심각한 인도주의적 위기에 처했다. 7월 19일에는 후투족 출신 파스퇴르 비지무구가 대통령, 투치족 출신 폴 카가메가 부통령으로 취임하며 새로운 정부가 출범했다.그러나 국제 사회의 대응은 미흡했다. 1994년 말, 유엔 르완다 지원단(UNAMIR)의 로메오 달레르 사령관이 사임했고, 1995년 초부터는 국제적 지원이 급감했다. 특히 당시 유엔 사무총장이었던 부트로스 부트로스 갈리는 소말리아 내전 개입 실패 문제로 미국과 갈등을 겪고 있었는데, 이는 르완다 난민 문제에 대한 국제 사회의 소극적 대응에도 영향을 미쳤다. 결국 키부주 고마 등지의 난민 캠프는 열악한 환경에 방치되었고, 갈리 사무총장은 1996년 재선 시도에서 미국의 거부권 행사로 연임에 실패했다. 1996년 3월 8일, 유엔 르완다 지원단은 공식적으로 활동을 종료했다.

이러한 혼란 속에서 1996년 11월, 콩고민주공화국 동부에 거주하던 투치족계 주민인 바냐무렌게가 르완다군의 지원을 받아 봉기하면서 제1차 콩고 전쟁이 발발했다. 르완다 정부는 콩고민주공화국 내 후투족 무장 세력이 자국 안보에 위협이 된다고 판단하여 이 전쟁에 개입했다. 1997년, 앙골라 등 주변국의 개입 속에 반군 세력은 수도 킨샤사를 점령했고, 오랜 기간 독재 정권을 유지해 온 모부투 세세 세코 정권은 붕괴되었다.

그러나 갈등은 끝나지 않았다. 1998년 8월 20일, 제2차 콩고 전쟁이 발발했다. 이 전쟁에는 르완다뿐만 아니라 우간다 등 다수의 주변국이 개입했으며, 특히 르완다는 키부 분쟁, 우간다는 이투리 분쟁에 깊숙이 관여하며 콩고민주공화국 동부 지역은 장기간의 혼란에 휩싸이게 되었다.

4. 4. 전후 르완다의 재건과 발전

르완다 패트리어트 전선(RPF)은 대량학살 이후 르완다의 통제권을 장악했으며, 현재까지 르완다의 주요 정치 세력으로 남아 있다.[2] RPF는 아루샤 협정을 기반으로 정부를 구성했지만, 이전 하비아리마나의 정당은 불법화되었고 RPF는 협정에서 자신들에게 할당된 정부 직책을 장악했다. RPF의 군사 조직은 르완다 애국군(RPA)으로 개편되어 국가 군대가 되었다. 폴 카가메는 르완다 부통령과 국방부 장관직을 겸임했다. 하비아리마나 정권 하에서 공무원이었으나 RPF에 합류하기 위해 망명했던 후투족 출신 파스퇴르 비짐운구가 대통령으로 임명되었다. 비짐운구와 내각은 국내 문제에 대한 일정 부분 통제권을 가졌지만, 군 최고 사령관인 카가메가 사실상의 통치자로 여겨졌다.

내전은 르완다 경제에 심각한 타격을 주었다. 커피와 차 재배가 중단되고 관광 산업이 붕괴했으며 식량 생산이 감소했다. 정부 지출은 국방에 집중되어 다른 분야는 소홀해졌다. 대량 학살 기간 동안 르완다의 기반 시설과 경제는 더욱 파괴되었다. 많은 건물이 파손되었고, 이전 정권은 도주하면서 모든 통화와 이동 가능한 자산을 가지고 나갔다. 인적 자원 역시 심각하게 고갈되어 인구의 약 40%가 사망하거나 국외로 탈출했다. 남성 인구의 급감으로 여성은 전체 인구의 약 70%를 차지하게 되었다.[3] 민간인 사망자 외에도 전쟁 중 약 7,500명의 전투원이 사망했다.[4] 생존자 중 다수는 친척을 잃거나 살인을 목격하고, 혹은 대량 학살에 가담하는 등 심각한 정신적 외상을 겪었다. 전쟁 중 자행된 강간은 사회적 고립, 성병, 원치 않는 임신과 출산 등의 장기적인 후유증을 남겼으며, 일부 여성들은 자해 유산을 시도하기도 했다. 폴 카가메가 이끄는 군대는 법과 질서를 유지하는 데 힘썼고, 정부는 국가 기관과 기반 시설 재건 작업에 착수했다.

비정부기구(NGO)들이 르완다로 복귀하기 시작했지만, 국제 사회는 새 정권에 대한 실질적인 지원을 망설였다. 대부분의 국제 원조는 르완다를 탈출한 후투족 난민들이 모여 있던 자이르(현 콩고 민주 공화국)의 난민 캠프에 집중되었다. 카가메는 정부가 특정 민족 중심이 아닌 포괄적인 정부임을 강조하려 노력했다. 그는 시민 신분증에서 민족 표기를 삭제하도록 지시했고, 정부는 후투족, 투치족, 트와족 간의 민족적 차이를 강조하지 않는 정책을 추진했다.

대량 학살 기간과 RPF 승리 이후 몇 달 동안, RPF 군인들이 대량 학살에 가담했거나 이를 지원했다는 혐의로 많은 사람들을 살해하는 사건이 발생했다. 이러한 보복성 살해의 규모와 책임 소재에 대해서는 논란이 있다. 휴먼 라이츠 워치와 같은 인권 단체 및 일부 학자들은 사망자 수가 최대 10만 명에 이를 수 있으며, 카가메와 RPF 지도부가 이러한 살해를 용인하거나 조직했다고 주장한다. 반면 카가메는 인터뷰에서 살해 사건이 있었음을 인정하면서도, 이는 통제 불가능했던 일부 불량 군인들의 소행이라고 밝혔다. 1995년 키베호 학살에서 군인들이 부타레 주의 국내 실향민 캠프에 발포한 사건 이후 이러한 살해는 국제적인 주목을 받았다. 당시 현장에 있던 유엔 르완다 지원단(UNAMIR) 소속 호주 군인들은 최소 4,000명이 사망했다고 추산했으나, 르완다 정부는 사망자 수를 338명이라고 발표했다.

2000년, 폴 카가메는 파스퇴르 비짐운구로부터 대통령직을 승계받아 대대적인 국가 개발 운동을 시작했다. 그는 2020년까지 르완다를 중간 소득 국가로 발전시키기 위한 '비전 2020' 프로그램을 발표했다. 이후 르완다는 인간 개발 지수, 의료, 교육 등 주요 지표에서 괄목할 만한 발전을 이루었다. 2004년부터 2010년까지 연평균 경제 성장률은 8%를 기록했고, 빈곤율은 2006년 57%에서 2011년 45%로 감소했으며, 평균 수명은 2000년 46.6세에서 2018년 64.3세로 크게 증가했다. 국가적 화해를 위한 노력도 진행되어, 대량 학살 용의자들을 재판하기 위한 법원이 설립되었다. 여기에는 아루샤에 설치된 르완다 국제형사재판소(ICTR)와 방대한 수의 사건을 처리하기 위해 부활한 전통적인 마을 법원 시스템인 ''가카카''가 포함되었다. 전후 인구 구성에서 여성이 더 큰 비중을 차지하게 되었고, 대량 학살에 연루된 비율이 상대적으로 낮았기 때문에, 정부는 여성에게 화해와 재건 과정에서 더 많은 역할을 부여했다.[5]

4. 5. 국제사회의 대응과 비판

프랑스 정부는 후투족 측을 조직적으로 지원했는데, 이는 프랑스군 파병과 무기 지원 등을 포함했다. 이러한 개입은 냉전 시대의 영향력을 유지하려는 서방 국가들의 이해관계가 반영된 것으로, 사태를 더욱 악화시켰다는 비판이 있다. 반면 미국은 일찍부터 르완다 애국 전선에 접근하여 내전이 본격화되기 전부터 카가메와 접촉하고 있었다.이후 르완다 정부는 프랑스가 카가메를 전쟁범죄자로 고발한 것 등을 이유로 프랑스와 단교하기도 했다. 그러나 2010년, 프랑스 대통령 니콜라 사르코지가 르완다를 방문하여 과거 하비야리마나 정권에 대한 외교적·군사적 지원에 대해 "중대한 판단 착오가 있었다"고 인정하며, 대량 학살에 대한 책임의 일부를 시인했다.[11]

5. 영화

르완다 내전과 집단 학살을 다룬 영화로는 《호텔 르완다》, 《르완다의 눈물》 등이 있다.

2004년에는 르완다 고급 호텔 매니저였던 폴 루세사바기나의 경험을 바탕으로 한 영화 《호텔 르완다》가 개봉되어 화제가 되었다. 일본에서는 처음에는 흥행 수익이 맞지 않을 것이라는 이유로 배급사를 찾지 못했으나, 「《호텔 르완다》 일본 개봉을 요구하는 모임」(이후 「《호텔 르완다》 일본 개봉을 응원하는 모임」)의 활동으로 배급사가 결정되어 2006년 1월에 개봉되었다.

영화 《르완다의 눈물》(Shooting Dogs / Beyond the Gates)도 제작되었으며, 일본에서는 2007년에 DVD로 출시되었다. 2006년 캐나다에서는 로버트 저메키스 감독이 《愛の叫び 〜運命の100日〜》(사랑의 외침 ~운명의 100일~)이라는 제목의 영화를 촬영했다.

관련 다큐멘터리로는 [https://web.archive.org/web/20070102224805/http://www.documen.tv/asset/Rwanda_film.html Rwanda, How History can lead to genocide] (52분) 등이 있다.

참조

[1]

비디오

Ghosts of Rwanda

https://www.pbs.org/[...]

Public Broadcasting Service

2004-04-01

[2]

뉴스

Use fewer resources to achieve better results – RPF cadres told

https://www.newtimes[...]

2021-05-25

[3]

학술지

The role of women in the reconstruction and building of peace in Rwanda: peace prospects for the Great Lakes Region: essay

2007

[4]

뉴스

Plane crash that set off massacres remains a mystery

https://www.newspape[...]

1994-05-14

[5]

웹사이트

Strengthening Governance: The Role of Women in Rwanda's Transition A Summary

https://www.un.org/w[...]

2021-11-07

[6]

블로그

連載ルワンダ史第1回〈フツとツチとは何か? 前編〉

http://blog.livedoor[...]

[7]

블로그

連載ルワンダ史第4回〈植民地期 前編〉

http://blog.livedoor[...]

[8]

학술지

ルワンダにおける1994年のジェノサイド

2006-01

[9]

서적

ホテル・ルワンダの男

[10]

서적

Rwanda Crisis(second edition)

C.Hurst and Co.Ltd.

2002

[11]

뉴스

大虐殺『仏も責任』 サルコジ大統領 ルワンダ初訪問

http://www.tokyo-np.[...]

2010-02-27

[12]

서적

ジェノサイドの丘

[13]

웹사이트

Timeline: Rwanda

http://news.bbc.co.u[...]

2008-08-08

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com